前一陣子在一個有名的歷史控CHEAP的臉書粉絲頁上,貼出西班牙首任雞籠長官:卡冷猫(Antonio Carreño Valdés),1626年西班牙馬尼拉總督派他攻佔雞籠,CHEAP原作寫作卡冷「貓」,但原圖出處是「猫」,我特別留言說,事實上,「猫」這個字應該要用台語讀作 bâ ,卡冷猫用台語念,等於音譯了Carreno→卡冷,Valdes→猫。其實以當時大航海時代,最通行的語言當然是閩南語,因此,很多人名或專有名詞的漢字化,都是從閩南語而來。

例如,十六世紀西班牙人在馬尼拉以Sangley人來稱呼來此作貿易「生利」的閩南人。當然,日本這兩個漢字被翻譯成NIPPON,也是在大航海時代,西班牙人或葡萄牙人根據活耀於中國東南沿海的閩南貿易商的閩南語音譯「日本」出來的,另一個翻譯JAPAN其實以當時的葡萄牙人根據馬來人寫作JIPAN讀出ZIPON來也是接近日本的台語音,因此,日本的英文是為了外國人使用的目的,而被製造出來的。

另外,除了西班牙統治雞籠時有一隻「猫」之外,荷蘭統治台灣時,也有還有一個有名的「猫」,那就是1661年鄭成功在圍攻赤崁普羅民遮城時,當時死守該城的長官Jacobus Valentyn,中文翻譯成「猫難實叮」,這個「猫」也應該要用台語讀作 bâ ,「貓」台語則讀作niau。因為,Valentyn的開頭是V,與國語的miau甚至於台語的niau都絕對搭不上。

還有一個從來沒有來過台灣的荷蘭牧師 François Valentyn(1666- 1727),也漢譯為「猫難實叮」,他長期在印尼生活,晚年回國之後出版了《新舊東印度誌》,其中有關早期台灣風土民情的描述,非常珍貴。詳見: 「一位從未到過臺灣的荷蘭牧師,卻留下了早期臺灣史研究的重要資料」。不過,在網路上的文章甚至實體書籍,幾乎九成的人都會把「猫難實叮」寫成「貓難實叮」,這樣錯誤突顯了,台語的猫bâ這個發音,逐漸不為人所知的現象。

通常台語的「貓」是指稱為非野生可馴養的家貓。而「猫」則是泛指在野外,任何不知名的貓科動物,都叫做猫bâ,例如:果子狸,就稱為果(ㄍㄨㄟ)子猫 「果子猫」(Kué-tsí-bâ) ,因此,由於台灣沒有像老虎的大型貓科動物,因此早期台語似乎把在野外看到的貓科動物都一律泛稱為猫bâ,像石虎也都會被泛稱為猫,小孩如果不乖,也會恐嚇小孩說,不乖晚上會被猫咬走,這就是一種把猫,當成一種具攻擊、威脅性野外貓科動物的統稱。在台語中,形容有魅力的女性會用黑貓,但是如果是罵女性下賤淫蕩,則會用猫ㄚ bâ-á 、或用更難聽的破猫bâ。可參考這篇文章: 台語動物名【貓 niau】佮【猫 bâ】,文中作者認為,過去兩字互用,家內與野外的都通用,但現在猫逐漸只用在野外的貓科動物。至於有一齣有名的傳統戲劇「狸貓(猫)換太子」,楊麗花有演過歌仔戲,台語一律都會念成 Lî-bâ uānn thài-tsú 。

好了,寫了一大堆,到底本文標題「猫難實叮」跟「苗栗」,有何相關?

苗栗是台灣除了花東之外,西半部漢人最晚開發的區域。根據苗栗縣政府官方網頁的介紹文字:

"依據考古學家的研究,苗栗地區在史前時期已有先民在此生活,並留下許多歷史遺跡。一千多年以前,台灣原住民移居此地,苗栗地區成為平埔族道卡斯族的生活範圍。舊名「貓裏」的苗栗,係從平埔族道卡斯族「貓裏社〈一稱麻里社〉(Pali)」音譯(閩南語)而來,原意是指「平原」或「平坦地形」。 "

李筱峰教授在〈苗栗地名的故事〉一文當中,也引用上述的說法

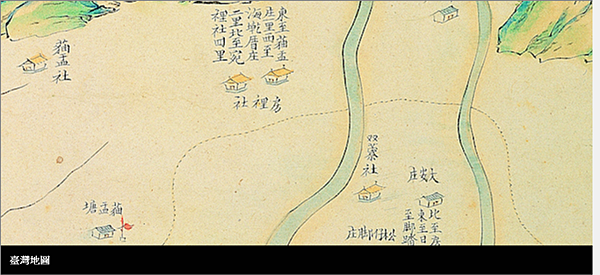

根據故宮博物院典藏,推估畫製時間為1756~1759年的「臺灣輿圖」,

沒有留言:

張貼留言